Évangiles : primauté de l’araméen – exemples

Primauté de l’araméen sur le grec : indices cumulés

Texte PDF / mis à jour

En histoire comme devant les tribunaux, il n’existe jamais de preuve absolue ; au mieux des preuves circonstanciées et étayées sont avancées. Généralement, on trouve seulement une série d’indices, mais leur multiplicité et leur convergence emportent alors la conviction, et cela à juste titre.

Il en va de même en exégèse – ou plutôt il devrait en être ainsi. Malheureusement, on touche là à des questions proches de la foi (ou du refus de la foi) et les positions prises n’ont parfois qu’un lien lointain avec la recherche des indices et avec leur analyse patiente. Et parfois s’y mêle aussi le désir de se conformer aux opinions dominantes : chercher à comprendre la réalité dans sa complexité ne favorise pas nécessairement la carrière professionnelle…

Quelle est la primauté entre le grec et l’araméen ?

Aux yeux de qui se donne la peine de considérer la multiplicité des familles des manuscrits grecs, un problème apparaît immédiatement : ces 7 familles sont irréductibles entre elles – c’est un problème majeur s’il s’agit d’originaux ! En face, il n’y a qu’une seule famille de manuscrits araméens. Si l’araméen est traduit du grec comme on l’enseigne doctement à la suite de l’exégèse protestante depuis quatre siècles, comment les traducteurs araméens ont-ils fait pour harmoniser les manuscrits grecs, et en faisant souvent mieux encore que de les harmoniser ?

En revanche, si l’on considère l’inverse, la multiplicité des familles de manuscrits grecs s’explique alors aisément par la diversité des traducteurs, indiquée notamment par la diversité des dialectes grecs employés, et que les vrais connaisseurs du grec ancien ne manquent pas de remarquer.

Quand on n’est pas familier de l’Orient (les traditions orientales n’ont jamais accrédité l’idée des évangiles rédigés en grec), comment percevoir la primauté de l’araméen sur le grec sinon par des indices ? Certains sont faciles à voir, d’autres sont plus complexes, car la question n’est pas seulement de comparer des textes mais de comprendre leur histoire respective, et celle des textes araméens est originellement enracinée dans une composition orale et un enseignement que, en Occident, nous avons quelque peine à imaginer.

Un mot « paix » à double sens

Parmi les indices plus faciles à voir, la question du mot « paix » convient ici. Il s’agit d’un problème car les Évangiles semblent se contredire absurdement selon le grec :

“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre” (Jean 14,27).

“Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre… mais le glaive” (Matthieu 10,34) /…mais la division (Luc 12,51).

Alors, Jésus dit-il qu’il est venu apporter la paix ou le contraire ? Pile ou face ?

En fait, il faut se référer à la langue de Jésus et des Apôtres – qui servait de langue de communication en Orient et jusqu’à Rome, à cause du commerce. En araméen, il existe deux mots pour dire « paix » alors qu’il n’en n’existe qu’un en grec, eirènè, ainsi qu’en latin, pax, et dans les langues occidentales (et même aussi en hébreu [1]). Ces deux mots araméens portent deux sens différents :

• Jn 14,27 : “Je vous laisse la shlama, je vous donne ma shlama”.

![]()

• Mt 10,34 : “… apporter non la shayna mais le glaive”.

![]()

Shlama signifie paix sur une racine suggérant le fait d’être bien (le terme grec d’eirènè n’a pas cet arrière-fond). Souhaiter la paix à quelqu’un (shalom en hébreu, salâm en arabe), c’est désirer pour lui qu’il soit bien. En Jean, Jésus nous dit que nous serons bien grâce à sa shlama qui n’est “pas comme celle que donne le monde : Moi, je vous donne de n’avoir pas le cœur troublé et de ne pas craindre” (Jn 14,27 araméen).

Et en Mt 10,34, Jésus aborde un autre sujet : le témoignage que ses disciples auront à rendre devant les hommes et la tentation qu’ils auront de le passer sous silence (rac. kfr). Il précise alors : “Ne pensez pas que je sois venu apporter la shayna (concorde) sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la shayna mais le glaive (ḥarba’)”.

Clairement, si ces passages avaient été écrits en grec, l’auteur ou les auteurs auraient au moins ajouté au mot eirènè deux adjectifs afin de distinguer respectivement la « paix intérieure » dans le premier cas, de la « paix extérieure » dans le second. Sans ces précisions, l’ambiguïté est grande ; ou alors il faudrait imaginer des rédacteurs johanniques tardifs et grecs qui auraient ignoré les évangiles de Mt (utilisé partout dans la liturgie) et celui de Luc (très connu aussi), et qui donc ne sauraient pas que Jésus a parlé de « paix » dans un sens autre que le leur. Ce qui est absurde.

De plus, il ressort que le mot araméen ḥarba’ a été traduit de deux manières différentes, respectivement sous l’autorité de Matthieu et de Luc (ce qui est notre opinion) ou plus tard. ḥarba’ évoque une force capable de ravager (racine ḥrb, désert), et qui, selon le livre de l’Apocalypse, sort “de la bouche” comme le glaive (Ap 2,16 ; 19,15), mais qui est également le contraire évident de la concorde, à savoir la division. Selon toute vraisemblance, le traducteur grec de Mt a choisi le terme textuel glaive tandis que celui de Lc a préféré celui de division, qui reflète mieux le sens.

Ceci éclaire et se confirme par le verset 2Co 13,11 où Paul emploie les deux mots shayna et shlama consécutivement : “Que l’unité et la shayna soient parmi vous et que le Dieu de l’amour et de la shlama soit avec vous” – tandis qu’on a en grec : “Pensez la même chose, vivez en paix (eirèneuete) et le Dieu de l’amour et de la paix (eirènè) sera avec vous”. Ainsi, deux simples souhaits distincts de fin de lettre (l’un qui porte sur le vécu collectif, l’autre sur le vécu personnel) sont présentés en grec comme un enseignement moralisant selon lequel la paix et l’amour donnés par Dieu dépendraient de la concorde que les hommes devraient vivre d’abord entre eux. Ce qui est absurde. Il semble que, là, le traducteur ait voulu donner un sens moral à ce qu’il ne comprenait pas bien…

La boîte aux manuscrits sacrés (2Tm 4,13)

Un autre exemple simple.

Dans ses déplacements dans monde grec, l’apôtre Paul voyage toujours avec des manuscrits. Prisonnier sans doute pour la seconde fois, à Rome en 67, il est très ennuyé de ne pas les avoir sous la main. Le monde gréco-latin veut voir les textes de l’Ancien Testament, copiés sur des parchemins (qui sont assez coûteux), et les mises par écrit des évangiles – quand Paul écrit cette seconde lettre à Timothée, les évangiles sont déjà composés et se répandent, souvent sur des cahiers reliés en papyrus, qui venaient d’être inventés quelques années plus tôt (l’ancêtre du livre moderne). Tous ces manuscrits sont tenus pour sacrés (Parole de Dieu) par les chrétiens ; ils sont réunis dans un tabernacle-meuble, présent dans les lieux d’assemblée des juifs chrétiens (à l’exemple de ceux des synagogues), mais ce tabernacle peut également être adapté pour le voyage.

Regardons ce que dit le texte araméen à ce propos : « La boîte à manuscrits, beit ktavé (ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ, littéralement maison de l’Ecrit), écrit-il à Timothée, que j’ai laissée chez Carpos à Troas, apporte-la moi quand tu viens, avec les livres-codex et les rouleaux-parchemins » (2Tm 4,13). C’est clair.

Mais alors, comment se fait-il qu’en grec, il ne soit plus question d’un beit ktavé /boîte à manuscrit, mais plutôt d’un manteau (faïlonèn) ?

Ici, il faut supposer une erreur de copiste(s). Rare mais attesté dans le théâtre antique, il existe un mot grec faïnolon qui veut dire source de lumière. Si, dans les familles gréco-juives, la boîte aux manuscrits saints était désignée ainsi, il est certain que le traducteur grec l’a utilisé (hypothèse avancée par Pierre Perrier dans Les colliers évangéliques) ; et il est tout aussi certain qu’après lui, les copistes non juifs, ignorant donc l’emploi particulier du mot, aient pensé à une erreur… de copiste (il y en avait toujours beaucoup, sauf si l’on connaissait par cœur le texte à copier). Le mot évident le plus proche est faïlonèn, un manteau : donc, Paul demande qu’on lui apporte le manteau qu’il aurait oublié chez Carpos !

A nombre d’exégètes, une telle demande paraît invraisemblable, certains ont même pensé à un langage codé (mais lequel et pourquoi ?). La solution est pourtant simple, elle est même la seule possible, mais elle suppose de prendre en considération un original araméen…

Les observations d’un exégète

De nombreux exégètes se sont posé des questions critiques au sujet du présumé « texte grec primitif » qu’ils supposent. Nous regardons ici une étude du protestant Jan Joosten[2], dont la conclusion donne à lire : « Dans la tradition syriaque il se trouve :

● des jeux de mots impossibles à reproduire en grec ;

● des leçons variantes qui semblent ne pas dépendre d’un texte grec ;

● une aptitude remarquable à restituer aux noms propres leur forme sémitique ;

● des éléments linguistiques caractéristiques de l’araméen palestinien. »

Cela fait beaucoup. Il rappelait que la langue de Jésus et des apôtres est l’araméen :

« D’après les données historiques et épigraphiques, la situation linguistique en Palestine semble en effet avoir été telle que, même si le grec et l’hébreu jouaient un certain rôle, la plupart du temps la majorité des juifs palestiniens parlaient entre eux en araméen ». « Le texte des évangiles lui-même vient confirmer l’information historique : les expressions sémitiques mises dans la bouche de Jésus – telles que talitha qum ou ephphata – représentent un dialecte araméen occidental sous sa forme parlée ». [Mc 5,41 et Mc 7,34]

Un supposé traducteur araméen tardif se basant sur le grec n’aurait-il pas eu beaucoup de mal à reconstituer la manière de parler en Terre Sainte à l’époque de Jésus ?

En fait, le dogme du texte grec primitif se fonde sur le présupposé « de textes [syro-araméens] perdus ». Il s’agit de la légende universitaire relative à l’évêque Raboula, évêque d’Edesse de 412 à 435, qui aurait réécrit les évangiles en syriaque car ils auraient été perdus auparavant non seulement dans l’est de l’Empire romain mais dans le monde parthe araméen et encore au-delà puisque la grande Eglise de l’Orient s’étendait jusqu’en Inde et en Chine. Ceci paraît tout simplement impossible. Mais un docte dogme universitaire ne se discute pas. Puisque les textes primitifs ont été perdus, ceux dont disposent ces Eglises ne vaudraient rien. Ainsi, explique Joosten, « d’éminents spécialistes … se sont exercés à reconstituer, ne fût-ce qu’approximativement, les formulations araméennes des actes et, surtout, des paroles de Jésus ». Ils argumentent aussi en disant que les textes syriaques ou araméens postérieurs ne reflètent pas exactement la langue de Jésus, celle-ci ayant évolué – comme si par exemple il fallait opposer le français du 16e siècle à celui qui est parlé aujourd’hui dans les milieux un peu cultivés.

Cependant, fait remarquer finement Joosten, les textes écrits en syriaque du 4e siècle ou postérieurs « contiennent de nombreuses expressions » qui « dérivent d’un dialecte araméen occidental » c’est-à-dire qu’ils ont conservé scrupuleusement des manières de parler du 1er siècle.

Exemple donné par l’auteur :

« Lc 2,14 : le chant des anges contient la phrase ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία « bienveillance aux hommes ». Le mot grec εὐδοκία « bienveillance » est traduit dans la Vetus Syra par ʼarʻūtā. Or, l’emploi de ce mot est hautement étonnant, d’abord parce qu’il s’agit d’un hapax legomenon dans toute la littérature syriaque, ensuite parce que l’équivalent habituel de εὐδοκία est sebyānā, « bienveillance, volonté ». Du point de vue linguistique, ʼarʻūtā apparaît donc ici comme un corps étranger. …

Ces palestinismes linguistiques constituent l’indice le plus sûr de ce que la tradition syriaque s’appuie sur une tradition araméenne indépendante par rapport au texte grec. »

Par ailleurs, l’auteur n’a pas manqué de relever quelques-uns des innombrables aramaïsmes du texte grec, en notant qu’il « est généralement admis que la plus ancienne transmission des paroles de Jésus et les premiers récits de ses actes étaient formulés en araméen ».

En voici six exemples :

● Des expressions bizarres. En Mc 4,8 on lit ἕν τριάκοντα, littéralement « un trente »: c’est une « façon peu grecque d’exprimer « trente fois plus » ; mais elle correspond très exactement à l’expression araméenne ḥad tlatin « un trente = trente fois plus ». « De tels écarts du bon usage grec sont nombreux dans le texte des évangiles, et lui donnent un caractère linguistique tout à fait distinct ».

● « Moins fréquentes, mais tout aussi frappantes, sont les variantes synoptiques dont l’explication la plus économique passe par l’hypothèse d’un prototype araméen : c’est un deuxième type d’indices ».

Exemple :

Mt 6,12 « remets-nous nos dettes » tandis que Lc 11,4 donne à lire « pardonne-nous nos péchés ». Ici, les termes « dette » et « péché » semblent bien refléter le même mot araméen ḥov qui réunit ces deux sens. »

● Des jeux de mots qui sont « absents du texte grec ».

Exemple :

Mt 11,17 : « Nous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés donne dans la version de la Peshitta : zmarn lkōn wlā wlā raqqedtōn / w’elayn lkōn wlā ‘arqedtōn. La paranomase entre raqqed « danser » et ‘arqed « se lamenter » est tout à fait frappante. De tels jeux de mots ne sont-ils pas la preuve de ce que le texte syriaque reflète l’original, tandis que le texte grec n’est qu’une traduction, du reste assez fade ? »

● Des leçons propres au syro-araméen et absentes des manuscrits grecs

Exemples :

« Mt 14,26 et Mc 6,49 (Jésus marche sur les eaux). Les témoins grecs nous disent que les disciples ont pris Jésus pour une apparition (φάντασμα). Par contre, selon la Vetus Syriaca [manuscrits Curétonien et Sinaïtique][3] les disciples auraient dit : « c’est un démon (šēdā) ». »

Mt 13,21 : « Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c’est celui qui, entendant la Parole, la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racine en lui-même ».

« L’expression « il n’a pas de racine en lui-même », οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, est problématique tant du point de vue botanique que du point de vue théologique. Le texte grec n’est donc pas plausible. Les versions syriaques, par contre, donnent une autre version : « il reçoit la Parole avec joie, mais il n’a pas de racine en elle (c’est-à-dire dans la Parole) ». L’image biologique est surprenante, car la Parole qui était d’abord la semence devient soudainement la terre où le croyant doit être enraciné ; mais du point de vue théologique ce texte est clair, brillant même. … Le texte araméen, que nous pouvons reconstruire approximativement comme l᾽ ᾽yt lh ʻqr bh, « il n’a pas de racine en elle (c’est-à-dire dans la Parole) », avait été mal compris par celui qui, le premier, l’a traduit en grec ; par contre, il est correctement transmis par la tradition syriaque. »

● « la fiabilité de la tradition syriaque dans l’orthographe des noms propres des évangiles »

Il n’est pas facile de rendre en grec des noms tels que yiṣḥāq – cela donne Ισαακ. Les noms sont donc très déformés et ils devraient l’être également dans les textes syro-araméens si ceux-ci étaient des traductions du grec. Or ce n’est pas le cas.

« Jn 18,10 : malkū est nommé Μάλχος dans le texte grec. C’est ici la langue syriaque qui a pu fournir l’équivalent correct. »

Lazare (Lc 16 et Jn 11-12), Salomé (Mc 15,40 ; 16,1) et Alphée (Mc 2,14) sont rendus par des noms typiquement palestiniens : lᶱᶜāzār, šālōm, ḥalpāy. »

● Enfin, « les passages où le texte grec paraît être le résultat d’une erreur de traduction ».

Exemple :

Mt 7,6 : « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens » est une recommandation assez étonnante. On a avancé l’idée que « ce qui est saint », τὸ ἅγιον en grec, reflète le mot araméen qodesh, tandis que l’original aurait porté qedash, un mot araméen – aux mêmes consonnes – signifiant « bague, anneau » : « ne jetez pas de bague aux chiens ».

Malgré cette avalanche d’arguments (et il y en a bien d’autres), l’auteur ne va pas jusqu’à reconnaître que les textes des Églises orientales syriaque et surtout araméenne sont des héritiers fidèles des écrits originaux du 1er siècle. Cependant, s’il l’avait fait, sa carrière universitaire aurait été immédiatement ruinée. On peut regretter aussi qu’il n’ait pas eu de lien vivant avec ces Églises, ses connaissances étant essentiellement livresques.

Son étude se conclut cependant d’une manière qui en dit long : « l’hypothèse d’une tradition araméenne concernant Jésus Messie étant parvenue en Orient et y ayant subséquemment marqué le texte local des évangiles, garde donc toute sa vraisemblance ».

C’est le moins que l’on pouvait dire.

Les trois ordres donnés à Pierre en Jn 21, 15-17

Dans la liste interminable des indices de la primauté de l’araméen, il y a ce passage de l’évangile de Jean où, par trois fois, le Ressuscité ordonne à Pierre : Fais paître mes …[4].

En grec et en latin (Vulgate), ces trois injonctions ont l’air de se répéter, une différence apparaissant dans l’emploi de deux verbes qu’on traduit par « aimer », alors qu’un seul verbe est employé en araméen. Est-ce la seule différence ?

“Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre :

♦« Simon fils de Jean, m’aimes-tu vraiment (agapas, Vulgate diligis), plus que ceux-ci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime (filô, Vulgate amo). » Jésus lui dit : « Fais paître mes agneaux (arnia, Vulgate agnos) ».

♦ De nouveau, il lui dit pour la deuxième fois : « Simon fils de Jean, m’aimes-tu vraiment (agapas, Vulgate diligis) ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime (filô, Vulgate amo). » Jésus lui dit : « Fais paître mes moutons » (probata, Vulgate agnos).

♦ Il lui dit pour la troisième fois : « Simon fils de Jean, m’aimes-tu (fileis, Vulgate amas) ? » Pierre fut attristé qu’il lui ait dit pour la troisième fois ‘M’aimes-tu ?’, et lui répond : « Seigneur, tu sais tout, tu connais que je t’aime (filô, Vulgate amo) ». Jésus lui dit : « Fais paître mes moutons » (probata, Vulgate ovas)”

Dans la version grecque, à part la différence entre agneaux et moutons, ce qui différencie les trois interpellations de Jésus sont seulement deux traductions différentes du verbe « aimer » : filéô d’un côté (aimer par intérêt commun), et agapaô de l’autre, qui est mal compris.

En effet, « l’agapè » a fini certes par signifier « charité » en français, donc aimer vraiment si l’on veut ici, mais ce mot agape, même en français, signifie originellement un repas, et pas n’importe lequel : le repas funéraire ! Ici, le traducteur grec donne une indication qui n’est pas dans l’araméen ; pense-t-il que ses lecteurs d’origine païenne risquent d’oublier que les 3e, 8e et 40e jours après la mort de quelqu’un sont des jours funéraires, et que l’agapè eucharistique est d’abord un repas funéraire où l’on rend un culte (agapaô) au défunt ? En tout cas, le grec suggère que Jésus invite Pierre à lui rendre un culte par amour, ce qui est une manière de rappeler au lecteur que les Saints Mystères se rapportent davantage à l’Au-Delà qu’à la Pâque juive et à l’Exode. Pierre emploie le verge filéô, il en reste à l’expérience d’avant, celle de l’amitié qui l’unit au Jésus qu’il a connu avant sa Passion. La troisième fois, le Ressuscité est dit employer lui-même le verbe filéô, se mettant ainsi au niveau de Pierre.

Quant aux sujets qui doivent paître, le latin ne correspond pas au grec :

1♦ arnia en grec a plutôt le sens collectif de probata, ovins en général, mais le latin indique agneaux ;

2♦ probata en grec a en parallèle le latin agnos à nouveau ;

3♦ la seconde occurrence de probata (donc moutons en général) a ovas comme parallèle (donc brebis, du latin ovis, mouton).

L’araméen apporte-il un éclairage sur ce désordre apparent ?

En araméen, les 2 X 3 verbes « aimer » sont un seul verbe, rḥm, dont le sens premier renvoie au sein maternel, et ils expriment ici un amour de connaturalité. Ce verbe est employé dans la liturgie sous la forme dérivée etraḥam (avoir pitié). La différence entre les trois passages tient aux sujets qu’il faut faire paître :

– Fais paître mes ܐܡܪܝ (ᵓemray en araméen) : il s’agit du petit ovin, l’agneau – on peut penser à l’image des catéchumènes et les nouveaux baptisés ;

– Fais paître mes ܥܪܒܝ (ᶜerbay en araméen) : mot employé apparemment en araméen seulement, et signifiant plutôt les moutons masculins, les béliers – cette image pourrait être celle des chrétiens adultes, forts dans la foi ;

– Fais paître mes ܢܩܘܬܝ (nəqawāṯ en araméen) : comme en syriaque, le mot désigne les brebis (et comme dans la Vulgate) – on peut penser que l’image porte sur le fait qu’elles soient portantes, image de ceux qui font naître de nouveaux chrétiens, les missionnaires, les maîtresses de maison qui accueillent les petits du royaume, les diacres, les évêques et les prêtres qui donnent les sacrements.

On voit donc que le traducteur grec a fait de son mieux pour traduire avec le vocabulaire ici lacunaire de la langue grecque, et qu’il en a profité pour faire un petit rappel quant au vrai sens des Saints Mystères.

Cependant, l’enseignement de ce passage n’apparaît vraiment qu’en araméen : Jésus charge Pierre d’avoir le souci de tout le monde, d’abord des petits qui sont les commençants dans la foi, et aussi de ceux qui sont forts dans la foi, et même de ceux dont on pourrait dire qu’ils se débrouilleraient bien tout seuls, puisque leur foi engendre des chrétiens : même d’eux, Pierre doit avoir le souci.

Est-ce là une définition du ministère pétrinien ? Peut-être. C’est une autre question.

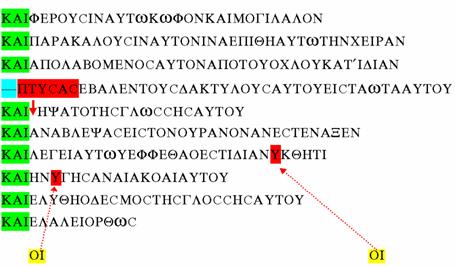

Des structures grecques dérivées de l’araméen : Marc 7, 32-35

En de nombreux endroits, les manuscrits grecs ont gardé une structure araméenne, et pas seulement dans l’ordre des mots mais dans la structure même du passage. Un exemple parlant et simple est celui du récit de la guérison d’un sourd-muet en Mc 7,32-35.

Voici sa traduction littérale de l’araméen, présentée selon la structuration orale :

Et ils menèrent à lui un sourd assuré muet Et ils lui demandaient de mettre sur lui une main.

____Et il l’a éloigné de la foule à l’écart

_________Et il a mis ses doigts dans ses oreilles

_______________Et il a craché et touché sa langue.

Et il a regardé vers les Cieux et soupiré Et il a dit à lui : Ouvrez-vous.

_____Et à ce moment furent ouvertes ses oreilles

__________Et fut délié l’empêchement de la langue

________________Et il parlait correctement.

Cette structure se reflète parfaitement dans manuscrit grec D05 (comportant de nombreuses fautes de copiste, ici en rouge), en face duquel nous indiquons le texte de la Peshitta araméenne transposé en lettres carrées et traduit ci-dessus :

A une exception près – mais à cet endroit on relève justement une faute de copiste –, le texte grec reprend servilement la structure du texte araméen primitif qui s’est bien conservée dans la Peshitta.

Pour l’étude plus complète de ce passage, voir ici.

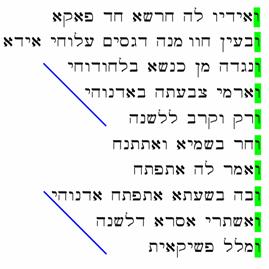

Pourquoi les mots de Luc 24,12b et Actes 10,17 diffèrent… en grec

Il existe encore un autre type d’indice montrant que les textes primitifs du Nouveau Testament se sont fidèlement conservés dans la Peshitta.

On y trouve en effet une expression qui apparaît deux fois identiquement mais qui est rendue en grec de deux manières totalement différentes : cela concerne Lc 14,12b et Ac 10,17. Deux expressions grecques divergentes ne peuvent pas avoir été traduites d’une manière unique en araméen. Mais bien l’inverse.

L’évangile « de Luc » et les Actes des apôtres sont dits expressément former un seul ouvrage originel, sous l’unique plume du disciple appelé Luc. Pourquoi alors cette divergence entre ces deux passages en grec ? Le traducteur de l’évangile et des Actes aurait-il oublié, en passant de l’un à l’autre, comment il avait traduit précédemment ? Ou, selon notre hypothèse (voir plus bas), la traduction de Lc 24,12 aurait-elle été l’œuvre un traducteur postérieur ?

Voici les deux passages, identiques selon la Peshitta : Et les voici en grec, où pas un seul mot n’est commun :

Et les voici en grec, où pas un seul mot n’est commun :

Lc 24,12b : “apèlthen pros ‘eauton thaumazôn to gegonos”

“il s’en retourna chez lui en admirant ce qui était advenu”

Ac 10,17 : “[Ôs de] én eautô dièporei [o Pétros] ti an eiè to orama o eiden”

“[Comme donc Pierre] en lui-même était perplexe sur ce que serait la vision qu’il a vue”.

On remarquera que les manuscrits grecs se sont trompés sur l’ordre des mots en Lc 24,12b, sans doute parce que les copistes ont voulu corriger ce qu’ils prenaient pour une erreur (mais dans le manuscrit latin Brixianus, on trouve les mots dans le bon ordre : “Et abiit mirans secum quod factum fuerat”). En rapportant les mots pros ‘eauton à apèlthen (il suffit pour cela de les mettre avant thaumazôn), on fait Pierre « rentrer chez lui »… alors qu’il reste à Jérusalem. En fait, il faut lire qu’il admire pros eauton, en lui-même (bi-napša-hu, dans son esprit selon l’araméen) ce qui est advenu, to gegonos. L’expression pros eauton a pu induire les copistes en erreur et les pousser à changer l’ordre des mots : en effet, elle peut signifier vers chez soi et donc on pense au verbe s’en retourner (mais én eautô en Ac 10,17 n’est pas ambigu). Et puis, ont-ils compris ce que signifiait to gegonos, qui est une traduction bien pauvre de l’araméen médem dehû’, la médem qu’il eut ?

Le contexte est le suivant (trad. P. Perrier) :

“Aussi Simon se leva et courut au tombeau

et il vit au contraire les tissus de lin qui s’étaient mis à plat tout seuls

et il s’en retournait quand s’imposa à son esprit

_______ la médem qu’il eut” (Lc 24,12).

Au contraire de manou, quelque chose, qui correspondrait au “to” grec de “to gegonos” (quelque chose qui est advenu), médem signifie le plus souvent “quelqu’un”, et cela dans le langage parlé aujourd’hui encore (selon Mgr Francis Alichoran). Littéralement, on lit : “Il s’en retournait et il fut alors [kad] admirant en son esprit le quelqu’un qui était advenu” – « kad » ne signifiant pas « tout en faisant … » mais « à un certain moment », c’est-à-dire tandis que Pierre retournait au Cénacle de Jérusalem.

Les gréco-romains (dont le traducteur de Lc 24,12) semblent l’ignorer à la différence des Orientaux : Pierre eut une courte vision du Seigneur, avant que Jean descende à son tour au tombeau. Paul y fait allusion en 1Co 15,5 mais, dans sa seconde homélie sur la Résurrection, Grégoire de Nysse est tout à fait explicite :

“Pierre, ayant vu de ses propres yeux, mais aussi par hauteur d’esprit apostolique que le Tombeau était illuminé, alors que c’était la nuit, le vit par les sens et spirituellement”.

Et Jean Damascène écrit dans ses Chants liturgiques :

“Pierre, s’étant rapidement approché du Tombeau, et ayant vu la Lumière dans le Sépulcre, s’effraya”.

On ne sait pas exactement ce que vit Pierre un bref instant, tandis que Jean attendait en haut des marches avant de le rejoindre (Jn 20,6-8). Mais il a dû se demander si le quelqu’un qu’il avait vu était réel ou bien s’il s’agissait d’une vision comme celle de Moïse et d’Elie lors de la Transfiguration (cf. Mt 17,3 ou Lc 9,30) – au demeurant, ce fut la réaction spontanée des apôtres au soir de la résurrection : “Ils pensaient voir un esprit” (Lc 24,37). Pierre “admirait en lui-même” (ou “s’étonnait” traduisent certains biblistes) le quelqu’un qui était advenu.

Il faut remarquer encore que le verset Lc 24,12 ne faisait pas partie du texte originel de Luc. Trois arguments le montrent :

- ● ce verset interrompt le récit, comme le suggère l’étude de Wieland Willker, le verset 13 venant trop bien après le verset 11 :

11. « Les paroles [dites par les saintes femmes] parurent devant EUX [les apôtres et ceux qui étaient avec eux] comme des racontars et ils ne croyaient pas ces femmes …

13. Et voici que, ce même jour, deux d’entre EUX [les disciples qui étaient avec les apôtres au matin] se rendaient à un village du nom d’Emmaüs.

Le « EUX » renvoie aux mêmes personnes ; c’est le verset 12 qui brouille le fil du récit. - ● le collier de la résurrection chez Luc compte huit perles, alors qu’on en attendrait sept comme ailleurs, ce qui suggère une complémentation orale passée ensuite dans le récit (cf. Guigain Frédéric, La récitation orale de la Nouvelle Alliance selon saint Luc, p. 313). Dans un contexte de récitation même déjà bien fixée, il arrive en effet qu’en racontant, on ajoute un témoignage complémentaire, toujours important mais court, à la composition orale originelle. Justement, Lc 24,12 ne peut provenir que de Pierre lui-même (peut-être par un de ses disciples), ni des saintes femmes, ni des pèlerins d’Emmaüs.

- ● Le manuscrit D05 omet ce verset, ainsi que quelques manuscrits latins.

On comprend dès lors pourquoi ce verset a été traduit en grec de manière si différente de Ac 10,17 : c’est l’œuvre d’un traducteur postérieur [5].

Pour l’étude du contexte de ce verset (la question de la résurrection), voir ici.

Une conclusion qui apparaît

Plus on compare le texte araméen standard de la Peshitta ou celui du Khabouris, tous deux étant facilement accessibles, avec le « texte grec » artificiellement fabriqué à partir de ce qui semble être les meilleures leçons des manuscrits grecs divers (Nestlé-Alland et successeurs), plus on se rend compte de la fiabilité des textes araméens (et syriaques), qui ont bien conservé les textes originels araméens. Des centaines d’indices nous mettent cette évidence en lumière.

Ce que les évêques des Églises de l’Orient ont toujours affirmé doit être pris au sérieux.

Edouard M. Gallez

________________________

[1] Le mot shalom, שלום, couvre le sens du mot shayna, concorde, comme on le voit par exemple en Josué 9,15 : « Josué fit la paix–שלום avec eux » .

[2] Joosten Jan, La tradition syriaque des évangiles et la question du « substrat araméen », dans Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 77e année, 3 (1997), p. 257-272. Pour consulter cet article : www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1997_num_77_3_5458 ou https://doi.org/10.3406/rhpr.1997.5458.

[3] Attention : quelques passages de ces deux palimpsestes anciens en syriaque, appelés Vetus Syriaca [manuscrits Curétonien et Sinaïtique], ont parfois été cités dans le but de montrer l’antériorité du texte grec – certains passages s’en inspirent en effet. Mais le colophon de l’un des deux textes, venant d’un monastère égyptien ouvert aux moines syriaques, présente son contenu textuel comme un texte utile pour noter des variantes d’évangiles entre traditions grecque et syriaque. Qu’est-ce à dire ? Pierre Perrier a relaté (notes personnelles recoupées par des indications in Les colliers évangéliques p.727-729, 775-790 + p.803 en bas), une réunion à quatre autour de Mgr Francis Alichoran, avec pour outils de comparaison :

- un tirage microfilm du manuscrit de la « vetus syriaca » provenant du monastère égyptien et conservé en Angleterre

- un fac similé du Vat Syr 12 (confié à la Bibliothèque Vaticane par le Cardinal Tisserant, provenant d’un monastère assyrien proche de Ninive-Mossoul, et datant du 5e siècle, mais témoin d’un texte antérieur à la fin du 1er siècle)

- un texte grec alexandrin de même époque issu d’un monastère égyptien voisin avec ses variantes propres

Les trois experts autour de P. Perrier arrivèrent à cette conclusion : le texte syriaque égyptien a été fait à partir d’un texte exactement conforme au Vat syr 12 mais en modifiant systématiquement les endroits où le sens du texte grec alors en usage en Egypte différait notablement de l’araméen. Ainsi s’éclairait le colophon qui exprimait le but du texte conservé en Angleterre : faire connaitre à un lecteur moine oriental venu en Egypte des différences de sens des textes liturgiques.

Au demeurant, la preuve du peu de considération accordée à ce texte d’étude comparative est le fait que ce parchemin fut effacé par grattage et réutilisé : on ne gratte jamais un évangéliaire liturgique en Orient.

[4] Cf. eecho.fr/lheritage-de-lexegese-allemande-du-18e-siecle – note 1.

[5] On peut même se demander si ce n’est pas à lui qu’on doit l’ordre erroné des mots consistant mettre pros ‘eauton avant admirant de sorte que ces deux mots se rapportent à retourner plutôt qu’à admirant. En effet, s’il a en tête Jn 20,10 (“apèlthon oun palin pros ‘eautous oi mathètai”), “les disciples sortirent donc en arrière (= retournèrent) chez eux”, le phénomène de contamination est à peu près certain, il va écrire en Lc 24,12b : “apèlthen pros ‘eauton thaumazôn to gegonos” en comprenant que Pierre rentre “chez lui”. La faute alors ne serait pas due aux copistes.

Merci infiniment au Père Gallez pour cette synthèse. Ce texte est en effet précieux car plus la composition des Évangiles (forme et contenu) indique une proximité avec le contexte historique des événements qu’ils narrent, plus ils sont crédibles ; cette question de la langue de composition des Évangiles est donc primordiale pour la foi et pour la science, les deux ne s’opposant pas bien au contraire. Cette question mériterait un livre ou même une thèse universitaire permettant de lister et citer explicitement les « centaines » d’indices évoqués dans la conclusion provisoire de cet article et permettant également de répondre à d’autres questions complémentaires :

1/ Cette primauté concerne-t-elle uniquement les 4 Évangiles et les Actes mais aussi le reste du NT, lettres et Apocalypse ?

2/ Pourquoi dans ce cas, n’est-il souvent dit que d’après le Pères seul l’Évangile de Matthieu aurait été composé en langue sémitique ?

3/ Comment répondre à Francis Lapierre qui a identifié avec un laboratoire de linguistique 265 versets araméens chez Marc qui aurait été complétés par d’autres versets en grec dans des doublets ? Il devrait être possible de démontrer que ces doublets prétendus grecs contiennent aussi des structures et un vocabulaire araméens pour démontrer qu’ils sont aussi d’origine araméenne.

4/ L’araméen permet-il d’expliquer aussi bien ce que l’abbé Carmignac prétend être des erreurs de traductions aussi bien que l’hébreu ? Dans sa conférence de Cambrai, Jean Carmignac donne trois exemples ;

4.1. Marc, IV 19 : « une partie de la semence tombe dans les épines, et les épines ce sont ceux pour qui l’attrait de la richesse, les soucis du siècle, et puis les désirs au sujet du reste… » … Que signifie « les désirs au sujet du reste » ? Si on reprend le substrat hébreu, « le reste » se dit : shear. Mais il suffirait de vocaliser « sheer », qui signifie « la chair » et là cette phrase a du sens : ce sont les trois concupiscences qui étouffent la parole de Dieu dans les âmes.

4.2. Marc, V, 13, dans l’épisode où Jésus guérit un possédé habité par des démons, ceux-ci qui demandent à aller dans un troupeau d’environ deux mille porcs, chiffre qui paraît aberrant à l’abbé Carmignac, surtout dans une région sub-désertique, dans le Golan. Si on retraduit en hébreu, « environ 2000 » se dit kealpaim, mais si on vocalise autrement kealapim cela veut dire simplement « par bandes ». Alors au lieu de dire : « il y a eu deux mille cochons qui sont allés se jeter dans le lac », ce qui est tout de même très difficile à admettre, il faudrait alors simplement dire : « les cochons sont allés dans le lac par bandes ».

4.3. Marc, IX, 49 : « Tout sera salé par le feu. » On a trouvé à Qumrân que le même verbe qui veut dire « saler », malakh, peut aussi signifier « volatiliser » en vocalisant d’une façon différente. Si bien que le sens est : « Tout sera volatilisé par le feu ». On obtient, vous le voyez, un sens beaucoup plus simple et plus courant.

5. Ne peut-on ajouter des arguments s’appuyant sur le couplage entre le découpage des Évangiles et le calendrier synagogal des Parashiot ? Si on a la preuve que les Évangiles sont structurés en épisode correspondant chacun à une lecture liturgique du calendrier synagogal au premier siècle, alors il ne peut s’agit pour le document originel d’un document grec.

6. Pourrait-on donner une grande série d’exemples d’irréductibilité entre les 7 familles de textes grecs ? Cela signifie-t-il bien que qu’un même mot est traduit par des mots grecs différents, indication que ce même mot d’origine n’est pas grec mais est une traduction ?

Merci infiniment à EEChO qui continue en tout cas de nous éclairer sur ce sujet de la plus haute importance pour la foi et la science.

Bonjour,

Merci de cet article qui participe au débat.

J’attendais avec impatience l’évangile selon Saint Jean en interlinéaire, à la suite des autres évangiles déjà publiés sur ce site.

Est-ce que le projet est en cours SVP ?

Cordialement,

Oui, mais celui qui s’en occupe est justement très occupé depuis des semaines. Mais nous allons nous enquérir !

Cui bono ?

Puisque Jésus vivait en Palestine et enseignait en araméen, on peut raisonnablement parier que les premiers colliers furent mémorisés dans la même langue, puis couchés par écrit… en araméen.

L’étude du Père Gallez, qui ferait pâlir d’envie Sherlock Holmes, apporte des démonstrations incontestables à la preuve du bon sens naturel d’un original araméen.

Objectivement ce doute, sur les origines linguistiques des premiers évangiles en grec, est incompréhensible sauf à vouloir un Jésus enseignant en grec selon Aristote et Platon, comme ne le faisaient pas les rabbis dans le Temple et qu’ils continuent aujourd’hui à ne pas le faire.

Alors, qui avait intérêt à créer le doute sur la consistance des fondements des Evangiles ?

D’un point de vue spirituel, la réponse est dans la question. Pour le reste, un éclairage sur les intérêts en jeu au cours de cette période entre l’hébreu, l’araméen, le grec et le latin des premiers siècles serait le bienvenu.

Cui bono?

Ont ou ont pu avoir intérêt à nier la rédaction originale araméenne :

1/ Des protestants désireux d’affaiblir le latin et donc à soutenir le grec ;

2/ Des athées ou sceptiques désireux d’affaiblir la crédibilité des Évangiles en leur donnant une rédaction tardive et qui donc préfèrent une rédaction par des grecs imaginatifs les plus éloignés possible du contexte historique des événements qu’ils narrent à une rédaction par des locaux témoins oculaires des faits racontés ;

3/ Des idolâtres de l’hellénité occidental (parfois antisémites conscients ou non) désireux d’effacer le caractère originellement sémitique judéo-araméen et oriental de la religion chrétienne ;

4/ Des universitaires se recopiant les uns les autres par manque de réflexion originale et volonté de se faire bien voir par leurs pairs dans milieu ou le copinage et la cooptation sont réputés valoir caution scientifique….

Permettez moi de rajouter des idées issues de celles que vous donnez et dont je vous remercie:

1/ La volonté de la synagogue talmudique de « désacraliser » les évangiles. Mais peut-être aussi, au moment de la rédaction talmudique, visant à combattre la montée du christianisme pour éviter une concurrence de l’araméen – plus proche des fidèles de la synagogues que l’hébreu ?

2/ Une volonté de certains édiles de l’Église de Rome, proches du pouvoir latin, pour s’éloigner des racines sémites ?

Dans les travaux de eecho, (que j’admire), tournés vers l’église des débuts, j’entrevois une anxiété que « quelque chose de grave » s’est produit dans les premiers siècles . « Un quelque chose » autour d’une fausse idée de modernité qui voulait se couper de l’ancien. Une fausse idée qui semble ressurgir aujourd’hui, dans laquelle un Jésus Christ sauveur qui parlerait grec ou anglais serait plus facile à suivre fusse au prix d’une perte de sens…

L’enquête du Père Gallez montre bien l’altération du sens dans un évangile grec.

Merci pour ces idées et précisions.

Il est notable que le Talmud a été écrit en hébreu (pour la mishna) et en araméen (pour la guémara), preuves que les deux langues coexistaient au tout début de l’ère chrétienne et qu’on ne peut complètement exclure que les judéo-chrétiens aient eu recours aux deux langues dans leur lectionnaires ou lectures liturgiques.

Oui, comme vous le dîtes, il s’est passé des choses graves et notamment: la destruction de l’Église de Judée, de l’église judéo-araméenne, d’où tout est parti et qui était en communion avec les communautés suscitées notamment par Paul parmi les nations… Cette église hébréo-chrétienne de Jérusalem, dont Jacques le Juste était la figure majeure, a duré jusqu’en 135 et a fourni une quinzaine d’évêques juifs et circoncis…

Cette église mère de Jérusalem est le « chaînon manquant » entre le peuple d’Israël et l’Église universelle apostolique dont la destruction a facilité la désémitification et désaraméisation de l’Église surtout quand Constantin a fait du christianisme la religion de l’Empire…

Cette séparation a fait que les communautés judéo-chrétiennes qui pouvaient être parfaitement orthodoxes dans leur croyance en la messianité de Jésus, en la divinité du messie, en la Sainte Trinité (confessée par les Hébreux comme le prouve les travaux de Paul Drach) se sont pour certaines éloignées de l’orthodoxie, développant des hérésies comme l’ébionisme qui ont pu plus tard jouer un rôle dans l’émergence de l’islam…

Le maintien de cette église judéo-hébraïque mère en communion avec les églises des nations aurait probablement empêché cette coupure et sans doute empêché le risque d’apparition de l’islam ou préalablement d’autres hérésies prétendues nazaréennes… Sa destruction nous a aussi sans doute fait perdre des originaux araméens ou hébreux des premiers textes chrétiens.

Merci de donner une substance historique à l’hypothèse d’un “quelque chose de grave”, hypothèse qui n’était pour moi qu’une intuition logique.

Vous montrez clairement que la destruction de l’Église de Jérusalem a coupé les amarres qui reliaient les bateaux des “nouvelles” Églises, (dont la Catholique Romaine) , à un des piliers de leurs origines. On imagine alors un fort accroissement des probabilités de perte de sens par rapport au message original du Christ…

Cela expliquerait en partie la course incessante (encore aujourd’hui) des conciles romains ou du « motu proprio » papal, qui ne pourraient bien être que la conséquence et l’expression d’une perte de sens. L’idée de se « réconcilier » ou de « moderniser » est une façon élégante de constater qu’on ne sait plus lire l’ancien, dont a perdu et ou abandonné le sens original.

Reste à connaître les modalités exactes du programme politique et religieux, de ceux qui tenaient la hache pour couper ces amarres.

Je partage votre opinion que cette destruction n’est probablement pas étrangère à la progression de l’Islam, malgré un écart de temps d’environ 3 siècles . Le Père Gallez pourra nous éclairer sûrement sur ce sujet.

Cependant si une telle connivence avait existé, alors elle pourrait avoir maintenu des ramifications avec ceux, non islamiques, qui soutiennent la montée de l’Islam d’aujourd’hui. Compte tenu de l’horizon de 20 siècles d’une telle hypothèse il n’y aurait alors qu’une seule réponse probable au « Cui bono ».

Oui, il est très probable que :

1. La destruction de Jérusalem en 135 par les Romains d’où tous les juifs ont été déportés a entraîné la destruction physique de l’essentiel de l’église judéo-chrétienne originelle et donc notamment de quantité de documents plus que précieux, destruction accompagnée de l’expulsion des synagogues des judéo-chrétiens marginalisés autant côté juifs rabbiniques que côté pagano-chrétien ;

2. L’hellénisation de l’Église imposée par l’empire byzantin héllenphone a encore amplifié la destruction des documents évangéliques en araméen voire en hébreu (obligation d’utiliser les livres en grec, imposition d’un calendrier liturgique éloigné du calendrier synagogal sur lequel était calé et articulé selon l’hypothèse de Pierre Perrier et Frédéric Guigain les textes évangéliques conçus sans doute à l’origine comme des lectionnaires liés à ce calendrier synagogal) ;

3. Des chrétiens d’origine juive araméophones, éloignés de la grande Eglise, ont pu être tentés de développer des hérésies comme l’ébionisme niant la divinité du Messie ou rejetant les lettres de Paul ou la Trinité et que ces courants dits ébionites autoproclamés nazaréens (mais sans doute distinct car nazaréisme et ébionisme pourraient avoir été deux courants distincts) ont pu jouer un rôle dans le bouillon de culture religieux qui a donné l’islam.

La destruction de Jérusalem et l’hellénisation de l’Église, avec la perte de documents précieux, semblent être des faits historiquement incontestables.

Par contre les dérives du type ébionite – négation de la double personnalité de Jésus Christ vrai homme Vrai Dieu – pourraient ne pas être de la même eau.

La Synagogue a toujours rejeté avec violence l’idée trinitaire, sans jamais pouvoir contredire son corollaire de Miséricorde, apportée par le Christ et qui va transformer le Monde.

Pour évacuer le problème sur le plan dialectique il suffisait alors de prôner le retour de l’homme de miséricorde divine qui reviendrait un jour. Exit la Trinité.

Bien évidemment c’est une théorie un peu simpliste, (sinon complotiste), mais on la retrouve notamment dans l’Islam, avec un effet secondaire, probablement imprévu par ses fondateurs: La majorité des conversions des musulmans au Christianisme, a lieu suite à une intervention directe du Christ, apparition à laquelle ils adhèrent naturellement.

Il ne nous reste qu’à souhaiter que ceux qui depuis 2000 ans luttent contre le Christ mort et ressuscité, vrai homme Vrai Dieu, continuent à se prendre les pieds dans les tapis d’Allah.

Le fait qu’il y ait des conversion de musulmans au christianisme est proprement miraculeux tant dans l’Église catholique prévaut aujourd’hui comme quoi il ne faut pas convertir…

Le Christ mort et ressuscité, vrai homme et vrai Dieu, toute le matérialisme de notre époque et toutes les forces « progressistes » de notre société actuelle, hédoniste et fatiguée, ne veulent pas en entendre parler et ces forces ont leur relais dans l’Église même.

C’est cela qui est le plus étonnant, ce sont ces catholiques qui ne prient pas et n’agissent pas pour la conversion du monde et des musulmans, et qui en fait ne la souhaitent même pas.

Ainsi, un document/tract a été diffusé dans les églises de France intitulé « faut-il craindre l’islam ». Ce document laissait clairement comprendre que non. Ce qui n’encourage pas les musulmans c’est le moins que l’on puisse dire à se tourner vers le Ressuscité ni les chrétiens à proclamer le Salut qu’il apporte.

Les chrétiens d’Occident ne s’intéressent pas assez à ce que disent et subissent les chrétiens d’Orient. Ils se bercent d’illusion volontairement, par manque de crainte de l’avenir ; or, l’humilité implique de ne pas croire que l’avenir sera forcément rose notamment s’il devient vert…

Dans ce même numéro de eecho, le Père Gallez nous rappelle la Vienne libérée par la prière en 1683 puis en 1955 ! article passionnant qui présage un futur difficile pour les pays qui redeviennent paien, dont la France. Le scénario de forces militaires de pays musulmans menaçant notre pays n’est plus une fantaisie d’esprit malade. C’est une réalité, annoncée par Boumedienne dans les années soixante. La volonté clairement affichée de l’Eglise romaine de ne pas convertir les musulmans, c’est à dire ne pas “annoncer le Christ aux nations”, me semble une violation totalitaire de l’ordre reçu il y a 2000 ans. Il y a quelques années un évêque (anonymat s’impose) de la région parisienne avait monté un cirque de prières communes avec des musulmans dans sa cathédrale. Ce fut l’occasion d’échanges musclés par mails interposés. Il cultivait l’illusion d’un oecuménisme entre la Trinité et le monothéisme. Il n’avait à l’évidence aucune connaissance de ce qu’est l’Islam. Le niveau invraisembable de la méconnaissance de l’Islam par certaines autorités apostoliques est proprement effarant. Refus total de lire à minima les travaux tels ceux du Père Gallez, repris dans la remarquable synthèse de Odon Lafontaine – Le grand secret de l’Islam -. Quelques-uns de mes amis prêtres français ont lu et se taisent, étouffés par l’omerta apostolique de leur diocèse. L’Église fut un rempart contre la folie des princes et les invasions. Elle ne l’est plus. Désormais les portes sont ouvertes. Tout peut arriver.

Bonjour,

et le texte de JEAN en interlinéaire ? Chers spécialistes, où en êtes-vous ?

Bonnes fêtes de fin et début d’année

quelques autres points :

– Armagueddon ce qui ne veut rien dire en Grec. Mais en araméen, la Colline du Temple.

– Gog et Magog. Pareil, en Grec cela n n’a aucun sens. Mais dans les langues sémites, le préfixe ‘ma’ me semble transformer un verbe en un nom Par exemple : Kitab = écriture, Mektoub = Ce qui a été écrit.

– l’association « Alpha – Omega », qui n’a pas de sens symbolique avant le christianisme en grec, et qui est la transposition de l’araméen « aleph – tav », première et dernière lettres de l’alphabet.

Puis, pourquoi n’a t-on pas de texte en Araméen ? Parce qu’au début, ces textes étaient transmis oralement, récités, et donc, on n’avait pas ressenti le besoin de les écrire noir sur blanc. C’est un peu la même histoire avec les griots Africains : ils transmettaient l’histoire de leur peuple oralement et de façon très fidèle pendant des siècles. Là, encore, ce n’est pas la version écrite, en français ou en anglais, qui constitue la plus ancienne forme de l’histoire mais bien le récit oral en langue locale.

On a des textes anciens en araméen, fragmentaires ou assez complets, mais moins nombreux que ceux en grecs, qu’ils soient eux aussi fragmentaires ou plus ou moins complets.

La différence est due aux ravages causés par les musulmans, qui détruisaient systématiquement les textes anciens. L’histoire a retenu l’incendie de l’énorme bibliothèque d’Alexandrie, mais celle qu’ils firent brûler à Céleusie-Ktésiphon, capitales des l’Empire parthe, était encore plus vaste.

Il est quand-même étonnant qu’on ne trouve dans cet article aucune allusion à tout le travail précurseur de Claude Tresmontant, qui constatait dès 1983 les origines sémitiques des évangiles dans son livre «Le Christ hébreu : la langue et l’âge des Évangiles». Si l’origine araméenne des évangiles est aujourd’hui une évidence, il me semble néanmoins que beaucoup des gens lettrés qui en parlent (aussi bien Tresmontant que Gallez), n’arrivent pas à prendre vraiment la mesure de l’importance de la tradition orale dans la transmission vocale des évangiles pendant plusieurs dizaines d’années avant une fixation dans des Écrits grecs.

Il ne faudrait pas oublier que pendant plusieurs dizaines d’années après la crucifixion, les apôtres étaient persuadés (à tort) que le Christ reviendrait de leur vivant (voir en particulier Matthieu 10:23 et 1 Corinthiens 15:51-52). Vu l’urgence, le rôle des 12 n’était donc pas d’écrire des livres sur le sujet, mais il avait consisté à raconter fidèlement (très probablement en araméen) la venue du Fils de Dieu et ses conséquences pour l’établissement de la Nouvelle Alliance. Ils avaient été désignés précisément pour être les 12 témoins fidèles (par la parole et par les actes) de la proclamation du ministère terrestre du Messie (voir Actes 1:8 et 21-22).

S’il n’existe pratiquement aucun Écrit araméen des évangiles datant du premier siècle, c’est peut-être tout simplement parce que ces récits étaient transmis uniquement de façon orale au début de l’histoire de l’Église. Les Évangiles Écrits ne sont venus que plus tard, probablement par le truchement d’auditeurs grecs qui ne comprenaient pas toujours exactement toutes les nuances du vocabulaire et de la pensée araméenne (comme le font fort justement constater Tresmontant et Gallez). Il reste en particulier (malgré les traductions de l’araméen au grec) les traces bien visibles de structures rythmiques dans les récits évangéliques, qui servaient de procédés mnémotechniques aidant à rester fidèle au récit fondamental et qui auraient été totalement inutiles si l’original avait été un Texte écrit.

Il y a là quelque chose de puissant qui est au-delà des mots. Car ce qui reste surprenant, c’est de constater que malgré les imperfections éventuelles des traducteurs, au travers des siècles et des différentes langues employées des âmes ont été convaincues et transformées par la puissance salvatrice qui se dégage de ces récits des évangiles.

Comme le disait le Christ : «mes brebis connaissent ma Voix» (et non pas ma Parole). Les pharisiens et les scribes connaissaient la Parole de Dieu, mais les disciples du Christ reconnaissaient sa Voix.

Le site d’EEChO ne manque pas d’articles qui montrent la tradition de récitatifs (en colliers), ce qui n’a rien de contradictoire avec des mises en écrit de référence, en araméen, dès le début.

Les nombreuses copies de traductions en grec ou en latin avaient une autre fonction : celles d’être lues par des gens, de culture livresque (les gréco-latins), qui ne savent plus apprendre correctement par coeur. Lisons ces articles.

Et encore deux exemples signalés sur https://www.laselectiondujour.com/les-evangiles-nont-probablement-pas-ete-ecrits-en-grec-mais-en-arameen-la-langue-du-christ-n1857/ :

dans la péricope de la guérison de l’homme à la main sèche, par exemple, le texte parle de la « connaissance » (Luc 6,8) que le Christ a des raisonnements de ses opposants. Or, le mot est traduit de deux manières dans les manuscrits grecs qui choisissent soit « edei » soit « gignoscoi ». S’il s’agissait d’une copie d’un original unique, pourquoi choisir des mots différents ?

Plus loin, le Christ promène sur eux un regard de « colère » (Luc 6,10) qui est là aussi traduit de deux manières différentes.

Bonjour,

J’ai une question : si le texte de la version syriaque est le plus proche de l’original et qu’il ne dépend pas d’une traduction grecque, pourquoi en Mt 5, 17 par exemple il est utilisé le mot nāmūsā/ܢܳܡܽܘܣܳܐ pour désigner la “ Torah ” ? C’est une transposition du grec nomos/νόμος. Peut être par désir de se démarqué du judaïsme ?

C’est l’objet des pages 143 à 156 du livre Exégèse d’oralité tome II, du P. Fr. Guigain.

La question que vous posez n’est pas la bonne. Il faut voir que ce sont les pharisiens qui emploient le terme de « nāmūsā », pas Jésus qui, lui, emploie le terme de « ourayta » (= Torah en araméen). Ce n’est pas la même chose.

Le terme « nāmūsā » met l’accent sur l’aspect civil de la loi juive, reconnue par l’Etat romain comme religio licita avec la relative autonomie qui en découle notamment. Le terme de « ourayta » met évidemment l’accent sur la Révélation, pas sur le système légal et cultuel dont les Pharisiens se faisaient les champions jusqu’à utiliser un mot grec nomos/nāmūsā qui a un sens purement juridique !

Il n’y a donc aucune transposition mais une subtile discussion… que Mt présente comme étant un piège tendu à Jésus (« Et l’un d’eux qui connaissait la nāmūsā l’interrogea en le testant : Docteur, quel est le plus grand commandement dans la nāmūsā ? » – Mt 22,35).

Merci pour la réponse !

En Mt 5 il y a aucune interaction avec les Pharisiens que je sache, c’est Jésus qui s’adresse à la foule et emploi ce terme-là. Dans quel passage en syriaque Jésus emploi le terme “ ourayta ” ?

Y a-t-il une trace historique du fait que les Pharisiens appelaient la Torah par le terme grec ?

Une recherche permet de voir que le terme « nāmūsā » est utilisé partout dans le NT araméen, y compris dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques et bien sûr dans les Actes, soit un peu plus de 100 fois. Le mot était devenu courant.

Donc, il n’y a rien à conclure de Mt 5,17.

En revanche, le fait que le terme ancien araméen de « ourayta » (ܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ) pour Torah (même racine sémitique) soit utilisé trois fois en Mt (en 11,13 ; 12,5 ; 22,40) et en Mt seulement est très significatif car Mt regarde justement le rapport à l’AT et aux prophéties. Et c’est toujours dans la bouche de Jésus.

Ceci confirme donc ce que le P. Guigain a expliqué.

Merci pour les références de Mt 11,13 ; 12,5 ; 22,40.

Peut-on imaginer que ces versets soient une couche primitive de l’Évangile ? Et que les autres passages soient plus tardives ? Peut-être des gloses-prédications grec pour compléter le texte araméen (un peu à la façon d’un targoum) ?

Il serait intéressant de voir quel est le terme employé en araméen pour dire, chaque fois qu’un disciple ou apôtre reconnaît le Christ après la résurrection : « ils virent et ils crurent ».Le mot grec oida qui a donné le mot latin video et notre verbe voir, est un parfait et non pas un présent (eido) qui est peu employé. C’est le résultat d’un premier constat ou « vision » et il n’a pas d’autre sens que « reconnaître », réaliser après cette première « vision » . Ce n’est donc pas une opération visuelle mais une réalisation de quelque chose quise situe non pas au niveau des yeux mais de la conscience. Cela change tout: les disciples (Emmaüs, les Apôtres, et même Marie Madelaine le « voient mais ne le reconnaissent pas . Celle-ci le prend même pour le jardinier ! Ce qui est absurde! Par contre à un mot précis, ou à un geste précis, ils le « virent », c’est à dire ils le reconnurent. Quel était donc ce corps ressuscité? Benoît XVI conteste lui-même que ce soit le corps biologique qui ait ressuscité. Mais alors quel corps, non reconnaissable? Il y a les yeux du corps et ceux de la foi. et seuls les yeux de la foi, ou de l’amour peuvent être à même de voir ce corps….

Dans certains écrits talmudiques, il y a une disputation entre rabbins sur ce qu’il faut faire des écrits des nazaréens (Talmud en Shabbat XIII, 5 ; Talmud de Jérusalem en Shabbat XVI, 1, 15c ; Talmud de Babylone en Shabbat 116a1). Or, certains évoquent la présence du Tétragramme, ce qui suppose que certains écrits judéochrétiens étaient en hébreu.

« En cas d’incendie, on ne sauve pas les giloyim et les sifrei ha-minim, ils brûlent sur place et avec eux les mentions du Nom de Dieu [qu’ils renferment]. Rabbi Yossi le Galiléen dit: « Les jours ouvrables, on découpe les mentions [du Nom de Dieu] et on les remise, tandis qu’on brûle le reste. » Rabbi Tarphon déclare : « Que je perde mes enfants plutôt que de manquer, si ces livres venaient à me tomber entre les mains, de les brûler, eux et les mentions [du Nom de Dieu] qui s’y trouvent. Et si l’on me poursuit, j’entrerai dans un lieu de culte païen, mais non pas chez eux, parce que les païens ne Le connaissent pas et ne Le renient pas, tandis qu’eux Le connaissent et Le renient » »

Il est dit aussi que Paul s’exprima en hébreu en actes 22, 2. Mais cet hébreu est peut-être une sorte de judéo-araméen. Le tétragramme pouvait peut-être transcrit par écrit dans ce dialecte.

Quand il est question de la « langue des hébreux » ou de « l’hébreu », il s’agit de l’araméen, et le tétragramme יחךח date du temps où la langue parlée était encore l’hébreu… quoi qu’il existât aussi en araméen et même en phénicien : l’article de Wikipedia est bien fait sur la question. On y apprend qu’une inscription est datée de 820 av. J.-C. sur la stèle de Tel Dan et une autre, plus explicite, datée de 810, a été trouvée sur la stèle de Mesha.

Le passage des Talmuds que vous évoquez constitue une des explications de guénizah, y compris de certains dépôts de manuscrits dans certaines grottes de la mer Morte (spécialement de ceux qui ont été passés à la flamme sur un côté). La présence du tétragramme ne préjuge donc aucunement de la langue utilisée.

La présence du tétragramme ne préjuge pas de la langue de composition mais elle attesterait que des gens perçus comme chrétiens ou notzrim disposaient de textes religieux et liturgiques en hébreu ou araméen (judéo-araméen) à une époque reculée où de tels textes ne devraient pas exister si on croit que les évangiles araméens sont des traductions tardives d’originaux grecs. On n’a malheureusement plus trace de ces textes mais il est possible que le pouvoir grec hellénophone de Constantinople puis surtout les pouvoirs arabes aient tout fait pour détruire de tels textes. Surtout si les protomusulmans ont été formés par des gens utilisant un évangile en araméen, leur rupture a pu les amener à tout détruire de leurs enseignants.

Il a pu être dit qu’il y avait des jeux de mots uniquement compréhensibles mais je n’en ai trouvé qu’en hébreu (voir ceux précités en Marc, IV 19 ou Marc V, 13) et en araméen.

On ne peut néanmoins exclure que les Evangiles dans leurs formes écrites aient parachevés par quelques non juifs. Le prologue du prologue de Jean, qui est très ancien et attribue à saint Papias un rôle dans la finalisation et mise en forme du texte est peut-être une indication que certaines ajouts l’aient été dans le texte par des non araméophones ou hébréophones (« L’Évangile de Jean a été révélé aux Églises par Jean alors qu’il était encore vivant, tout comme Papias de Hiérapolis, le proche disciple de Jean l’a relaté dans son travail exotérique, plus précisément dans le dernier de ses cinq ouvrages. Il a mis par écrit l’Évangile que Jean lui dictait soigneusement. »).

Quoi qu’il en soit on peut espérer trouver des palimpsestes de textes araméens sous des textes grecs avec les nouvelles technologies si il a été ordonné à un moment donné de réécrire en grec des textes sémitiques. Qui sait si nous ne trouverons pas un jour aussi un exemplaire complet du Diatessaron. Ce serait vraiment fabuleux qu’on découvre un palimpseste qui nous le révèle.

Prions pour que de nouvelles découvertes nous aident à affiner et mieux comprendre le processus rédactionnel et son histoire.